L’artisanat, support économique de la bastide

La coutellerie

Après avoir développé les diverses branches possibles de l’artisanat, la population de Sauveterre semble s’être orientée très tôt vers une activité productrice d’ouvrages que l’on pouvait exporter au loin : la coutellerie. Dès le XIV° siècle, on est surpris de trouver dans la ville une douzaine de forgerons. C’était plus qu’il n’en fallait pour satisfaire la clientèle locale…

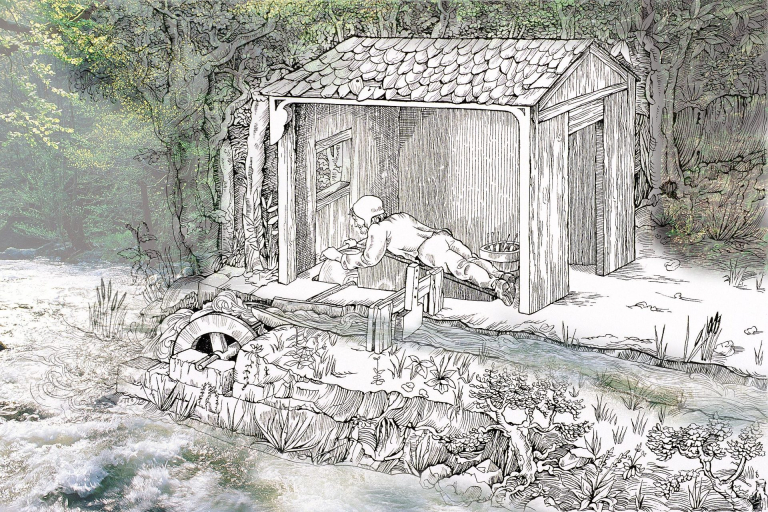

Les « tournals » de Sauveterre apparaissent dans les archives vers 1371, un siècle avant la première mention d’un « rodet » à couteaux à Thiers (1471). En 1405, tout est en place. Les actes de vente des bâtiments laissent entendre que la situation est déjà ancienne. Les couteliers, taillandiers ou utilisateurs des « tournals » portent en grand nombre les noms des forgerons de 1366… On peut conclure, soit que la situation de 1366 était la même qu’en 1405, soit que le corps des forgerons s’est peu à peu spécialisé dans la coutellerie. En tout cas, il s’est multiplié. De douze en 1366-1370, ils sont devenus une trentaine vers 1425.

Trois utilisateurs de « tournals » sont attestés dans la première période ; seize le sont vers 1425-1450, période faste de la coutellerie sauveterrate…

La coutellerie diminua au cours du XVI° siècle. Le cadastre de 1561 cite au moins trois forgerons et six couteliers. Mais il est vraisemblable que d’autres travaillaient pour eux… Les dernières mentions datent des environs de 1630, bien que l’on trouve au début du XIX° siècle à Sauveterre (rue saint-Jean) un coutelier du nom de François Pouget. Il s’agissait probablement d’un marchand coutelier et non d’un fabricant.

Jean DELMAS,

Coutellerie ancienne de Sauveterre et du Rouergue

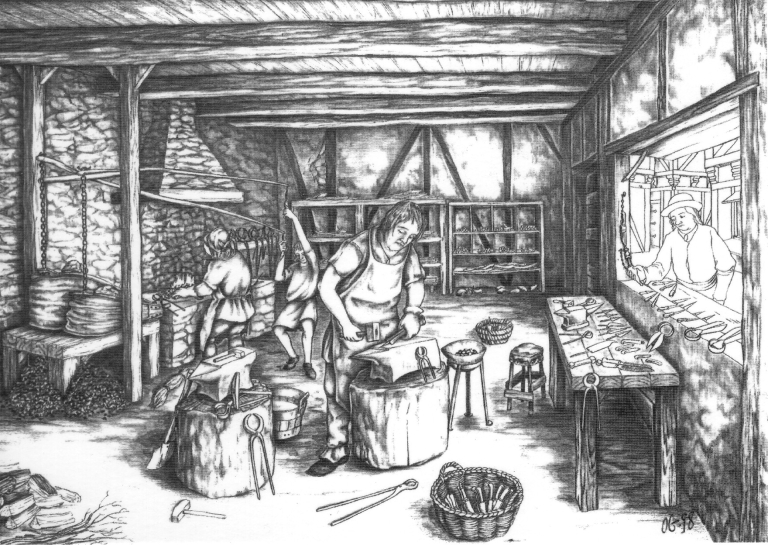

Les métiers médiévaux

La vie à l’intérieur de la bastide se comprend mal si on n’évoque pas, à côté des fonctions administratives et juridiques de la bastide, la présence active des marchands et des artisans qui constituent l’essentiel de sa population. Si les marchands furent dès le début les éléments les plus dynamiques de la cité, l’activité urbaine majoritaire demeure l’artisanat qui œuvre pour les besoins locaux et ceux de la campagne, mais aussi par le biais de marchands pour l’exportation.

Les tanneries construites au XIV° siècle traitaient les peaux des bêtes écorchées dans les « mazels » (boucheries) de la bastide et fournissaient les cordonniers.

Citons aussi les activités, plus spécialisées, de boursiers, et surtout de parcheminiers indispensables aux notaires et hommes de loi… et les métiers du textile : tisserands, bonnetiers, chaussetiers, couturiers, drapiers, puis, à la fin du XV° siècle, l’important corps des chapeliers…

D’après Pierre-Marie MARLHIAC,

Sauveterre-de-Rouergue

Les confréries de métiers

Statuts juridiques, caractère religieux et hiérarchie interne s’appliquent à toutes les confréries de métiers fondées aux XV° et XVI° siècles.

A Sauveterre, le plus ancien de ces corps est celui des forgerons-couteliers fondé le 24 juillet 1456, veille de Saint-Eloi, dans la forge de Géraud Ferrières. A sa naissance la confrérie compte vingt membres (dix-neuf couteliers et un fabricant de fourreaux). Dédiée à Saint Eloi, un maître et deux bayles, choisis parmi les plus anciens, la dirigent. Les bayles prélèvent les cotisations et règlent la bonne marche de la confrérie…

Plus tardive, la confrérie Saint-Jacques des chapeliers fondée le 13 mai 1585 est forte de vingt-deux membres.

La confrérie Saints Crépin et Crépinien des cordonniers comprend seulement douze membres lors de sa création le 25 octobre 1595. Aussi ses statuts prévoient-ils des articles précis pour encourager les artisans étrangers à s’établir en ville et intégrer la confrérie.

D’après Pierre-Marie MARLHIAC,

Sauveterre-de-Rouergue

Au service de la ruralité

Depuis le XVIII° siècle, Sauveterre connaît un lent et continu déclin économique. Celui-ci n'est freiné que par la capacité des sauveterrats à chercher dans l'artisanat la source de nouvelles activités qui permirent de vivre un temps, soutenue par une clientèle qui dépassait largement les limites de la bastide. Mais ces activités ne furent jamais développées à un niveau tel qu'elles puissent assurer le développement de la cité.

Au milieu du XIX° siècle, les cotonnades industrielles vont étouffer les cultures de chanvre et de lin ainsi que « le grand nombre de tisserands et les quelques fabriques de linge de table, d'étoffes et de chapeaux » signalées par Alexis Monteil au début du XIX° siècle.

Puis, au XX° siècle, ce fut le tour des artisans de la métallurgie (ferblantier, cloutier...) et des artisans de l'habillement (sabotier, chapelier, couturière...) d'arrêter leurs activités quand les produits industriels arrivèrent en masse.

Dans la deuxième moitié du XX° siècle, l'amélioration de l'habitat a permis l'installation de nouveaux artisans : maçon, plâtrier, couvreur, électricien, plombier...

Les métiers d’art

Quand Noël Roque s'installa à Sauveterre en 1960, il pressentait probablement que la bastide était un lieu propice à l'expression des arts ; depuis de nombreux « artisans d'art » l'ont imité et profitent ou ont profité du cadre naturel et patrimonial de la bastide pour mener à bien leur activité. Bien évidemment, quelques-uns sont repartis ; d'autres ont préféré s'implanter dans un environnement plus naturel, et ont choisi quelques hameaux des environs.

D’autres ateliers d’artisans se sont installés, tel « La Licorne » : reproduction par sérigraphie de tapisseries anciennes et l’atelier de Maroquinerie Max Capdebarthes. Le tournage à Sauveterre du téléfilm « La clé des champs », en 1997, a entraîné la création d’un atelier de coutellerie inventeur du couteau « le Sauveterre ».

La création de l’espace Lapérouse en 2009 aujourd’hui pôle des métiers d’art du Pays Segali a conforté ce renouveau par les métiers de la création.