Sauveterre, une bastide

La fondation

Le Sud-Ouest de la France recense quelques 350 bastides constituant un véritable patrimoine identitaire régional. Dans cet espace, la bastide se définit comme une ville neuve, fondée aux XIIIe ou XIVe siècles, résultant d’une intervention volontaire, dont la principale caractéristique paraît être un plan géométrique, ordonné autour d’une vaste place centrale destinée au marché. Mais derrière une apparente similitude, chaque bastide possède sa propre identité.

Claude CALMETTES

A Sauveterre, la décision du sénéchal Guillaume de Macon d’implanter la nouvelle bastide se fit sur un fond de conflits féodaux dont les agents du roi surent tirer profit. Ils eurent surtout à affronter les puissances bien établies dans la région, les seigneurs de Castelnau et l’abbaye cistercienne de Bonnecombe, qui contestaient l’appartenance pleine et entière de ces terres au domaine royal. Il fallut négocier, en 1280, un contrat de paréage avec l’abbaye. Mais le projet se heurta aux résistances des seigneurs locaux menés par Bégon de la Barrière, seigneur de Castelnau-Peyralès. En 1281 rien n’était encore réglé et le nouveau sénéchal, Pierre Bouche, poursuivit les travaux.

La ville reçut sa charte de franchises en 1284. Elle indique avec précision les limites du territoire attribué à la bastide. Les seigneurs locaux n’ayant rien voulu céder de leurs domaines, Sauveterre s’est retrouvée à la tête d’un territoire exigu. De ses origines jusqu’au XIXe siècle, l’histoire de la bastide a été de la sorte profondément marquée par l’étroitesse d’un territoire « presque réduit à ses murs », selon un texte de 1790.

Maurice BERTHE pour le CEB

(Centre d’Etudes des Bastides)

Le lotissement médiéval

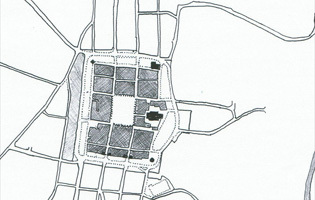

La bastide a été bâtie selon un plan rectangulaire de 225 sur 175 mètres, d’une superficie de près de quatre hectares. Les quatre rues longitudinales parallèles, larges de six mètres, coupées orthogonalement par des rues traverses, délimitent neuf îlots : celui du centre est occupé par la place, les huit autres sont composés de lots à bâtir. La place mesure 60 mètres par 40 et sert principalement aux échanges commerciaux. Les îlots à bâtir sont subdivisés en longueur, dans leur milieu, par des ruelles longitudinales ou « carrierons ». Ces îlots sont aussi recoupés par des rues transversales. Le plan actuel conserve, malgré quelques remaniements des voies secondaires, l’essentiel de la structure urbaine.

Ce plan bi-axial, dont les voies prolongent les quatre côtés de la place, et qui, avec leurs parallèles, forment une grille orthonormée, est caractéristique des bastides. L’orthogonalité n’est cependant pas parfaite et les rues ne sont pas totalement rectilignes.

Les rues principales se prolongent à l’extérieur, desservant la zone de l’« hortalicia », c'est-à-dire des jardins de la ville, dont chaque famille avait reçu une parcelle. Cette distribution extérieure était destinée, en cas de croissance continue de la population, à permettre une extension du tissu urbain selon les mêmes principes de régularité.

Maurice BERTHE pour le CEB

(Centre d’Etudes des Bastides)